Intel的“大小核”:只是个过渡方案吗?

随着技术的不断进步,Intel推出了“大小核”CPU,试图在性能和功耗之间找到平衡点。然而,这种创新只是应对当前市场挑战的过渡性解决方案吗?

本文将深入探讨其背后的设计理念,分析实际应用中面临的任务调度挑战,并展望其未来的发展趋势,为读者带来新的思维视角。

“大小核”之缘起

2021年10月,英特尔发布了第12代酷睿处理器,正式引入“大小核”设计,也就是官方所说的“异构多核”。

那时,英特尔的竞争对手(苹果、AMD)很可能能够使用台积电的5nm工艺,而英特尔只能使用Intel 7工艺。

要知道,台积电的5nm工艺几乎领先Intel 7工艺一个大版本。采用5nm工艺制造的CPU性能更强、更省电。

在工艺短期内无法突破瓶颈的情况下,Intel决定在芯片设计方面“整个活”,“大小核”方案应运而生。

对于CPU,我们可以使用PPA进行评估,即:Performance、Power、Area。换句话说,该芯片的设计目标是实现更高的性能、更低的功耗和更小的面积。

英特尔的“大核”:最大化单线程性能和响应能力。从PPA的角度来看,堆栈性能是优先考虑的,功耗和尺寸并不是很关心。但结果是性能天花板很高,但能效(每瓦性能)却很差。

英特尔的“小核心”:为现代多任务处理提供可扩展的多线程性能和高效的后台任务卸载。从PPA的角度来看,就是在功耗和体积不是很大的情况下,实现良好的性能。这样做的结果是能效很高,但性能上限会更低。

理想情况下,将高性能的大核与高效能的小核融合,能够灵活地应对各类任务挑战。在这种模式下,轻量负载任务可以分配小核去处理,功耗大大降低;大核则可以专注于重负载任务,无需操劳其它轻量任务。对于笔记本电脑等移动设备来说,这种模式还可以降低发热量,增强续航能力。

然而,现实并不理想。

任务调度的困难

“大小核心”在计算机上的最终性能取决于很多因素。由于计算机应用程序往往直接与操作系统“打交道”,因此操作系统的任务调度机制就成为最关键的环节。

由于采用了“大小核”方案设计的CPU内部集成了两种不同性能的核心,这就造成了在调度层面上会比单一核心架构更为复杂。调度这两种核心时,需要考虑到它们各自的特点和性能差异,从而增加了调度的复杂性。

这里我们简单分析一下全球两大系统厂商苹果和微软分别是如何解决这个问题的。

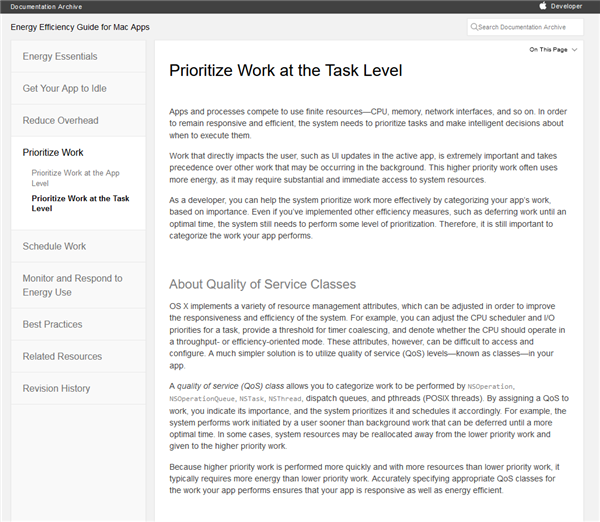

首先看系统调度策略:苹果比微软更早实现QoS,而且也比微软更详细。

根据苹果官网的文档,苹果开发者可以设置进程的QoS级别,然后系统可以根据QoS优先级对其进行调度。

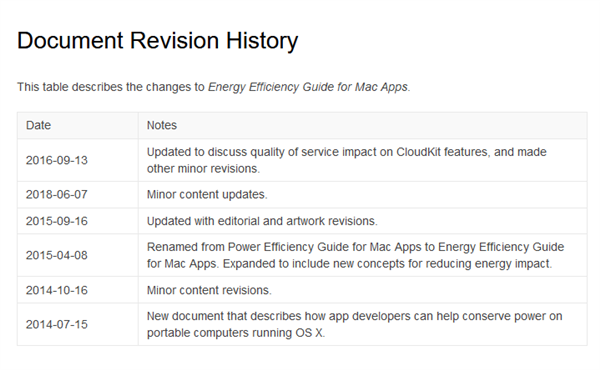

另外,根据文档日志,该文档首次更新时间为2014年7月,最后一次更新时间为2016年9月。即苹果这套“解决方案”已经搞了大概10年。

过去10年,应用和系统之间的磨合已经达到了默契,每个程序跑大核或者小核已经是既定的事情。

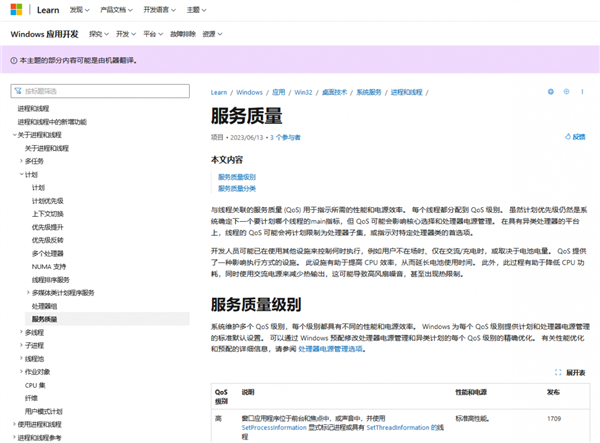

微软在Windows 10版本1709中只添加了基本的QoS策略,而且这个QoS策略比较粗糙。例如,不同窗口状态下的服务质量仅分为高、中、低三个等级。

因此,从系统调度策略来看,苹果胜出。

然后我们看软件生态和应用:苹果的软件供应商更加听话,更愿意与苹果合作,对“大小核”进行优化和适配。

由于很多苹果用户习惯从“苹果商店”下载应用程序,而想要上架“苹果商店”的应用程序需要符合苹果的相关规范,因此苹果让整个生态系统适应苹果公司相对容易。大、小核心设计。

对于微软来说,微软长期的策略是保持强大的兼容性。比如一些很老旧的软件放在新系统上仍然能够运行。不过这些老旧软件肯定是没有QoS策略的,而对于微软来说并没有办法强制让老旧软件的原始开发者回来更新软件。

因此,让老软件适配“大小核”方案其实是很困难的,而对于新软件来说,也不一定需要编写QoS策略。毕竟“微软应用商店”的存在感很低,微软也没有什么好的办法来迫使软件厂商去适应“大小核”的解决方案。

因此,从软件生态和应用的角度来看,苹果再次获胜。

所以从这个情况来看,英特尔如果想要研发“大小核”CPU,抱苹果大腿是最好的选择。

然而,英特尔不再有这个选择。当Intel还在搞“大小核”的时候,苹果就已经开始使用自家的CPU了,那就是M1系列。因此,英特尔“大小核”CPU+苹果系统的组合基本上是不可能的。这种情况下,消费市场主要以Windows+Intel“大小核”方案为主。

虽然微软不太擅长适配“大小核”,但英特尔也并非完全持平。 Intel推出了硬件线程调度器(Thread Director),它通过识别每个工作负载的级别并利用其能源和性能核心评分机制,帮助操作系统将线程调度到具有最佳性能和效率的核心。

不过官网有一个关于硬件线程调度器的说明需要关注:“向操作系统提供运行时反馈,以便针对任何工作负载做出最佳决策。”

即“硬件线程调度器”可以向操作系统提出任务调度的相关建议,但操作系统听不听它的就是另一个问题了。

因此,“硬件线程调度器”并不是一个能够独立解决问题的方案。很大程度上还是需要依赖微软的配合。而Intel也需要很长的时间来打磨自己的调度算法,才能让这种调度方式发挥良好的作用。

Intel 3工艺与至强6

“大小核”源于技术落后,最终也可能因技术进步而终结。

从英特尔前不久发布的至强6系列处理器中可以看出一些端倪。

Xeon 6处理器分为两大产品系列,——能效核心处理器和性能核心处理器。其中,能效核心处理器专门针对高核心密度和规模扩展任务所需的高性能进行优化,而性能核心处理器则针对计算密集型和AI工作负载所需的高性能进行优化。这两种架构兼容并共享软件。堆栈并开放软硬件供应商生态系统。

总之,至强6系列处理器回归了之前的“传统”设计思路。

其背后的原因是Xeon 6高能效核心处理器采用了Intel 3代制程技术。与之前的工艺节点Intel 4相比,Intel 3实现了约0.9倍的逻辑收缩和每瓦性能17%的提升,高于一般行业标准。

此外,Intel对于EUV(极紫外光刻)技术的运用更加熟练,在Intel 3的更多生产工艺中加入了EUV的应用。

Intel 3还引入了更高密度的设计库,增加了晶体管驱动电流,并通过降低通孔电阻优化了互连技术堆栈。英特尔现在使用的Intel 3 工艺不再明显落后于同行。

这样一来,如果Intel回归到“每个处理器只有一个核心”的“传统”模式,操作系统的调度就会相对容易一些。用户的选择也将变得更加容易,可以根据使用场景选择自己需要的产品线。

全面回归“传统”设计 非一朝一夕

至强6处理器的出现,给消费级“大小核”CPU带来了新的发展思路。在当前技术不断进步的背景下,坚持大小核设计似乎并不是那么必要。

回归“传统”设计理念可以简化复杂的任务调度问题,也确实成为一种可行的策略。然而,即使有这样的想法,在实践中实施起来也并不容易。

虽然Intel现在已经有了Intel 3代工艺,但由于新工艺成本较高且产能有限,全面普及还需要很长的时间。

例如,英特尔2023年10月发布的最新第14代酷睿处理器仍然采用英特尔7代工艺,甚至没有采用英特尔4代工艺。

“大小核”方案的优势在低功耗设备中确实存在,因此如果英特尔想要放弃“大小核”方案,应该从功耗不敏感的桌面处理器开始,然后逐步转向笔记本平台。

比如今年第三季度发布的笔记本平台Lunar Lake处理器,依然采用大小核设计。这一选择无疑表明,在未来几代笔记本平台CPU中,大小核心设计仍将占据主导地位。